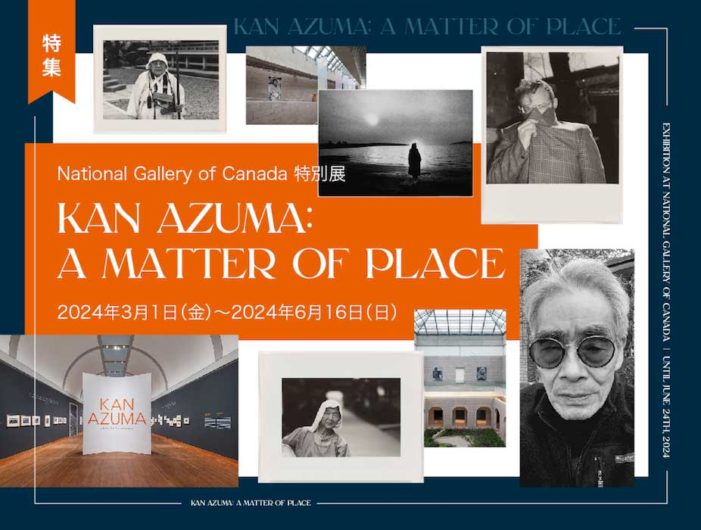

日本生まれの写真家の作品がオタワのNational Gallery of Canada(カナダ国立美術館)にて展示されている。東兼次氏は1946年生まれ、東京都出身。カナダでの活動名は「Kan Azuma」だったため以下ローマ字表記で紹介する。3月上旬、彼はカナダ国立美術館のキュレーター(学芸員)による特別展「Kan Azuma: A Matter of Place」のメディア・イベントに出席するため来加した。

写真家「Kan Azuma」

Azuma氏は1960年代に写真を学び、1970年にカナダに移住。イベントで「なぜカナダに住もうと思われたのですか?」と参加者に聞かれると、「理由はないです。来てしまった。本当はアメリカに行くはずだったのですがビザが取れなかったもんで」と本人はフランクに経緯を語った。ビザ却下の理由はベトナム戦争反対デモに参加したためだったそうだ。

今回展示されている160以上の作品の大半はトロントで活動していたときに撮ったものが多いが、ノバスコシア州やブリティッシュコロンビア州、アメリカなど様々な場所の風景を捉えてきた。

自身の経験を通して感じられた時間や場所の儚さ、そして文化の儚さの表現が観る者を魅了してきた。1980年に日本に帰国し、2000年代には写真からリタイアしている。

展示会オープンまでの長い道のり

この展示会のアイデアが生まれたのはコロナ禍のこと。当時、美術館には日本人インターンが在籍しており、彼女がカナダで1970年代に活躍していた日本人写真家に興味を持っていたことからAzuma氏の作品は学芸員の注目を集めるようになった。

この展示会のアイデアが生まれたのはコロナ禍のこと。当時、美術館には日本人インターンが在籍しており、彼女がカナダで1970年代に活躍していた日本人写真家に興味を持っていたことからAzuma氏の作品は学芸員の注目を集めるようになった。

特別展を開くとなれば資料も作品も集めなければならない中、写真家本人は1980年の帰国後以来、音信不通になっていた。企画した写真コレクションのシニア・キュレーターAndrea Kunard氏とアシスタント・キュレーターEuijung McGillis氏はカナダで働く日本人写真家を頼るなどしたが彼の消息の手がかりを探すのに苦労した。

だが意外なことに当時70歳過ぎのAzuma氏は「Facebook」で見つかったという。

だが意外なことに当時70歳過ぎのAzuma氏は「Facebook」で見つかったという。

コロナ禍という緊迫した日々の中、英語が達者でない彼に学芸員たちは募る質問を日本語に訳し、Eメールでインタビューに挑んだ。彼の返事をドキドキしながら待つのはまるでラブレターを待つかのような思いだったそう。

空白の40年間

1980年にAzuma氏が帰国した理由は母親の病だった。帰国後はカナダでの生活のように気を許せる写真家コミュニティーには出会えずにいた。

家族の事情が落ち着いたらカナダに戻ることも視野に入れていたそう。日本で10年ほど写真家として活動し、六本木で個展を開くこともあったが、時代は代わり写真のデジタル化が大きく進んだ。フィルムを好んだ彼の望む制作活動が出来ないことや仲間がいないことが55歳という若さでの写真活動リタイアにつながっていったそうだ。

「再発見」された写真家の心情

カナダ国立美術館のキュレーターたちがAzuma氏を「Facebook」で見つけたあと、個展開催に向けてEメールで彼の昔の作品を一緒に振り返ったそうだ。美術館が収蔵していた彼の写真は1973年に集められたもの。それから47年間、彼はずっと過去の作品を振り返ることもなく過ごしてきた。

カナダ国立美術館のキュレーターたちがAzuma氏を「Facebook」で見つけたあと、個展開催に向けてEメールで彼の昔の作品を一緒に振り返ったそうだ。美術館が収蔵していた彼の写真は1973年に集められたもの。それから47年間、彼はずっと過去の作品を振り返ることもなく過ごしてきた。

Azuma氏は作品のディテールを思い出すのも一苦労だったが、とてもオープンに当時の話をしてくれたという。そして今まで温めてきた作品を全てカナダ国立美術館に寄贈したいと自ら志願したそうだ。

Azuma氏は作品のディテールを思い出すのも一苦労だったが、とてもオープンに当時の話をしてくれたという。そして今まで温めてきた作品を全てカナダ国立美術館に寄贈したいと自ら志願したそうだ。

代表作「Erosion」シリーズ

Azuma氏のキャリアの中で最も代表的なのが「Erosion」と呼ばれるシリーズの作品だ。このシリーズで表現されているのは彼の「不安」。2022年のキュレーターたちによるインタビューによると、その不安とは日本で育ったからこそ心に住み着いたトラウマだという。戦後、米軍占領下にある日本で生まれ育ったAzuma氏は当時のまだ緊迫した生活の他にも地震や津波という自然災害にも怯えた記憶があるという。彼が10代から20代の頃にかけては安保闘争やベトナム戦争反対運動など学生運動の光景を目の当たりにしてきた。それ以来日本で長年続く混乱と世界中の平和、または戦争を比べるようになったという。

24歳でカナダへ移住したAzuma氏は穏やかな自然の風景を撮影し、そこに写真のテクニックを使ってそれまで日本で抱えてきた不安や生きにくさを重ね合わせた。構図や光の加減を調節しながら、カナダ人でも「カナダっぽくない」と思わせるような風景を撮り、普段は馴染みやすい平和な光景を不慣れで遠い国のように描写した。過去と今を同時に表した彼の写真は深い感情で溢れている。

キュレーターたちが見てほしい「Kan Azuma」の魅力

日本とカナダ、二つの国で自分のアイデンティティを模索したAzuma氏。「Erosion」シリーズなどでは彼の育ってきた社会、そして移住に対する個人的なレスポンスがテーマとなっている。だがその作品に触れる人はいつの時代でも、どのような境遇で育ったとしても自らの何らかの不安を重ね合わせることができるだろうとキュレーターたちは述べている。今回、特別展の一環として美術館近くのByWard MarketにあるClarendon CourtyardとYork Courtyardで展示されている「Dodge Away」シリーズも1975年に撮られたものとは思えないような親近感がある。当時は被写体に写真を取られたくないフリをしてもらったポートレートだったが、今になって顔を隠すジェスチャーはセレブの写真やコロナ禍のマスク着用義務ではお馴染みの光景。近づいてほしくない素振りは「密」を避ける仕草を連想させる。

たとえ共通点がなくとも、一枚の風景写真だけでAzuma氏が背負ってきた感情を感じられるのも彼の表現力の魅力だとキュレーターたちは言う。他の写真家にもし比べるとしたら、奈良原一高や森山大道らの表現スタイルに似ていると彼女たちは教えてくれた。今回の特別展では移住や旅行で築き上げられた彼の人生を真似るように作品をディスプレイしたそう。彼が日本へ帰国してから90年代に旅したお遍路の参拝ルートにて撮られた写真も観られる。

おわりに

筆者とのインタビュー中、アシスタント・キュレーターのMcGillis氏が繰り返し伝えてくれたことはAzuma氏が今まで自身の作品を思うように世に発信できなかったことだった。

筆者とのインタビュー中、アシスタント・キュレーターのMcGillis氏が繰り返し伝えてくれたことはAzuma氏が今まで自身の作品を思うように世に発信できなかったことだった。

カナダを去ってから40年以上、そして写真家としてのキャリアに幕を閉じてから20年以上経つが、Azuma氏はイベントにて「楽しくて素晴らしい期間を過ごさせてくれました」とコメントした。

写真は彼にとって「必然であった」と説明し、人生の経験が彼の作品を変化させてきたと語った。

「ここにある写真がアートであるかどうかは議論しません。私と同じ感動でなくても、たくさんの人々に鑑賞していただければ嬉しい」と最後に締め括った。

「ここにある写真がアートであるかどうかは議論しません。私と同じ感動でなくても、たくさんの人々に鑑賞していただければ嬉しい」と最後に締め括った。

長い時を経て公開される彼の作品たちがどのように観客に受け止められ、新しい意味や視点を育んでいくのかが楽しみだ。